公害防止管理者はすごい資格なのか?受験資格や科目、難易度を解説

公害防止管理者の取得を検討している人たちの中には、「資格の価値が気になる」という方もいるはずです。国家資格であることを踏まえると、民間資格よりも権威がある気がしますが、実際のところはどうなのでしょうか?

この記事では、「公害防止管理者はすごい資格なのか?」という疑問について考察しています。また、受験資格や受験科目、難易度にも言及しているので、資格試験に興味のある人は参考にしてみてください。

公害防止管理者とは?

公害防止管理者とは、工場や事業所から排出される大気汚染・水質汚濁・騒音・振動・ダイオキシン類などを防ぐために設置が義務付けられている国家資格です。「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に基づき、一定規模以上の事業所には必ず有資格者を選任しなければいけません。

具体的な役割として、環境基準や排出基準を守るために必要な施設や設備の管理・点検・運転指導を行い、行政への報告や社内教育の実行を担当します。「工場の環境保安責任者」として、公害を未然に防ぐ重要な存在であると言えます。

資格には「大気関係」「水質関係」「騒音・振動関係」「ダイオキシン類関係」といった区分があり、事業内容や設備に応じて必要な種類が異なります。資格制度の詳細は「一般社団法人産業環境管理協会」のページで確認で切るので、興味ある人はチェックしてみてください。

公害防止管理者の受験資格

公害防止管理者の受験資格は特にありません。試験は学歴・年齢・実務経験に関係なく、誰でも受験することが可能です。

その意味では、環境分野の資格の中でも門戸が広く、環境問題に関心のある方がキャリアの第一歩として挑戦しやすいという特徴があります。

また、公害防止管理者は一定規模以上の工場がある地域に浸透させる必要があるため、新入社員などの若手をはじめ従業員の性質によらず、だれでも資格取得を目指せる環境を整備することが肝要なのです。

公害防止管理者の受験科目

なお、受験科目は以下のとおりです。

| 区分 | 受験科目(代表例) | 備考・特徴 |

|---|---|---|

| 大気関係 第1種 | 公害総論/大気概論/大気特論/ばいじん・粉じん特論/大気有害物質特論/大規模大気特論 | 6科目・最上位。選任範囲が最も広い。 |

| 大気関係 第2種 | 公害総論/大気概論/大気特論/ばいじん・粉じん特論/大気有害物質特論 | 「大規模大気特論」を省く構成が一般的。 |

| 大気関係 第3種 | 公害総論/大気概論/大気特論/ばいじん・粉じん特論/大規模大気特論 | 「大気有害物質特論」を除く構成が一般的。 |

| 大気関係 第4種 | 公害総論/大気概論/大気特論/ばいじん・粉じん特論 | 科目数が少ない入門的構成。 |

| 水質関係 第1種 | 公害総論/水質概論/汚水処理特論/水質有害物質特論/大規模水質特論 | 5科目・最上位。包括的な範囲をカバー。 |

| 水質関係 第2種 | 公害総論/水質概論/汚水処理特論/水質有害物質特論 | 「大規模水質特論」を省く構成が一般的。 |

| 水質関係 第3種 | 公害総論/水質概論/汚水処理特論/大規模水質特論 | 「水質有害物質特論」を除く構成が一般的。 |

| 水質関係 第4種 | 公害総論/水質概論/汚水処理特論 | 3科目・最小構成。 |

| 騒音・振動関係 | 公害総論/騒音・振動概論/騒音・振動特論 | 規制法、発生メカニズム、測定・防止技術。 |

| ダイオキシン類関係 | 公害総論/ダイオキシン類概論/ダイオキシン類特論 | 性質・発生源・測定・削減・関連法規。 |

| 特定粉じん関係 | 公害総論/ばいじん・粉じん特論 | 特定粉じんの処理・集じん・測定技術。 |

| 一般粉じん関係 | 公害総論/ばいじん・一般粉じん特論 | 一般粉じんを対象とした管理・対策。 |

| 公害防止主任管理者 | 公害総論/大気・水質概論(複合)/技術特論(大気・水質) | 大気・水質を横断する管理者向け構成。 |

公害防止管理者試験では、工場や事業所における環境保全の実務に必要な知識を幅広く問われます。出題は大きく「共通科目」と「区分別科目」に分かれており、区分によって受験科目数が異なります。

すべての受験者に課されるのが 「公害総論」 です。ここでは公害や環境問題の基礎知識、環境基準や排出基準、環境関連法体系、さらに国際的な環境対策の動向など、全体に共通する知識が問われます。

次に、各区分に応じて 専門科目 が追加されます。大気関係では「大気概論」「大気特論」「ばいじん・粉じん特論」「大気有害物質特論」「大規模大気特論」などがあり、水質関係では「水質概論」「汚水処理特論」「水質有害物質特論」「大規模水質特論」が出題されます。さらに「騒音・振動関係」では「騒音・振動概論」「騒音・振動特論」、「ダイオキシン類関係」では「ダイオキシン類概論」「ダイオキシン類特論」といった専門分野の科目があります。

区分は全部で 13種類 に分かれており、大気関係・水質関係は第1種から第4種まで設けられています。上位種(1種)は有害物質や大規模施設も含め幅広い対象をカバーするため科目数が多く、下位種(4種)は小規模施設を対象にするため科目数が少なくなります。

公害防止管理者はすごい?

それでは、公害防止管理者は「すごい資格」と言えるのでしょうか?

結論から言えば、公害防止管理者は決して「すごい」と言えるほど取得が難しい希少性の高い資格であるとは言えませんが、国民の生活環境に関わる安全と安心を守る重要な役割を担っているので、大切な資格であると言えます。

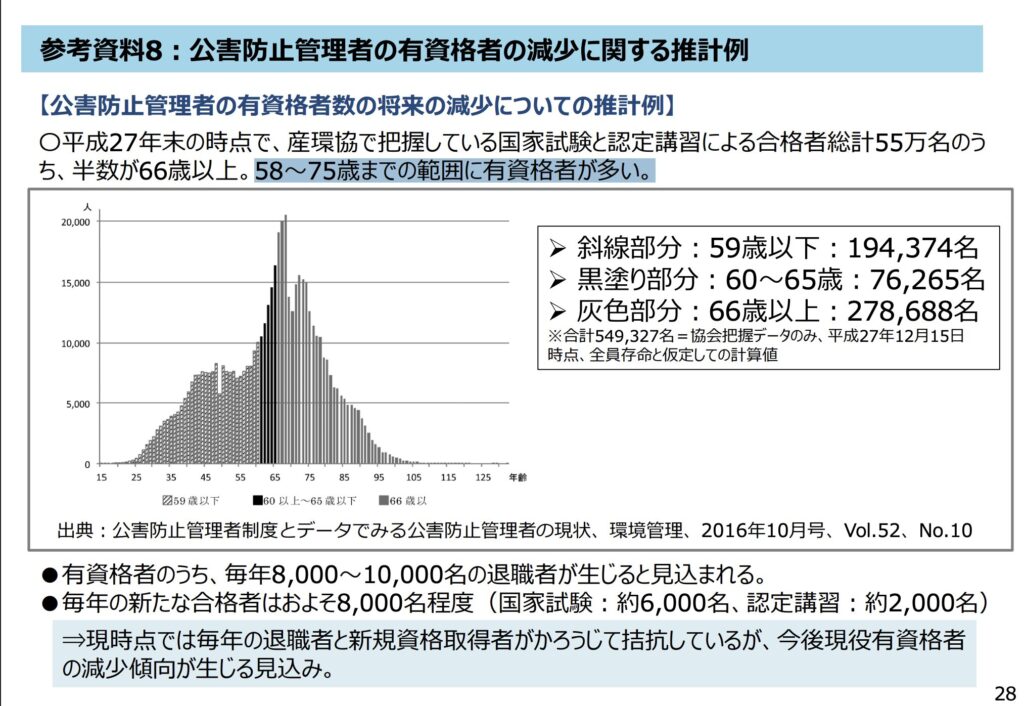

また、令和3年2月8日に「令和2年度公害防止管理者制度の今後の在り方調査検討会」が公開した『公害防止管理者制度の今後の在り方』によれば、有資格者の高齢化が進んでおり、現時点では新規資格取得者数と毎年の退職者数が拮抗しているものの、将来的には現役で働いている有資格者が足りなくなることが懸念されています。驚くべきことに、有資格者の半数が66歳以上に該当しているのです。

『公害防止管理者制度の今後の在り方』より引用

以上のことから、ゆくゆくは希少性が高くなるので、「すごい」資格になると言えるかもしれません。

なお、公害防止管理者に設置されている13区分の中でも「1種」は受験科目が多いため、他の区分と比べて受かったら「すごい」と言えるでしょう。

公害防止管理者の難易度

公害防止管理者の合格率は全試験区分平均で 25.9%となっています。

4人に1人が受かる試験であるため、難易度としては中程度であると評価したくなりますが、科目免除申請なしの合格率を平均すると7.8%となっているため、どの区分も一発で合格するのは難しいのが実情です。その意味では、受かったらすごい資格であると言ってよいでしょう。

嬉しいことに、公害防止管理者は科目合格制度を取り入れているため、合格年を含めて3年間は過去に合格した試験が免除されます。この仕組みを活用した人たちの平均合格率は40%を超えており、公害防止管理者の有資格者を輩出することに大きく貢献していると考えられます。

とはいえ、「4人に1人が受かっている」という単純な平均が生み出すデータは実態とは少しかけ離れているので、決して甘くみずに試験対策を進めることが重要であると言えるでしょう。

公害防止に係る専門家が不足している

近年では、公害対策技術に関する研究者等の専門家が減少していると言われています。すなわち、試験員や講師が高齢化しており、世代交代が適切に進んでいないという状況です。

その意味では、シニアの活用に留まらず、公害対策の領域全体で属人的に依存しなくとも維持可能な運営体制を模索することも重要な一手になるかもしれません。公害防止管理者という役割を実務と紐づけたAIエージェントの開発などテクノロジーでカバーできる可能性を検討する価値があると思います。

いずれにしても、公害防止管理者は経済活動に伴う環境リスクに対して国民の生活を守るために必要不可欠な国家資格であり、その意義が失われることはありません。ISEEDのメンバーでも資格試験に挑戦しようと思っているので、これからも最新情報を配信しようと思います。

コメント