汚水処理特論は難しい?勉強方法や計算問題の具体例、出題傾向のまとめ

公害防止管理者の水質区分で1種から4種まで共通の試験科目として設定されているのが「汚水処理特論」です。他の科目と比べて問題数が多く設定されており、その難易度や勉強法について気になる人たちもいるでしょう。

この記事では、汚水処理特論に関する基本事項をまとめた上で、難易度や勉強法について解説しています。計算問題の特徴や出題傾向にも触れているので、これから公害防止管理者の水質区分を受けようと考えている人たちは参考にしてみてください。

汚水処理特論とは?

汚水処理特論とは、排水処理や下水処理など汚水を安全に処理・再利用するための理論と技術を体系的に学ぶ分野です。公害防止管理者試験の水質区分を取得するならば、1種や4種などのレベルに関係なく、共通してテストを受ける必要があります。

一般社団法人産業環境管理協会が公開している資料によると、出題範囲は次のように決められています。

(1)汚水等処理計画に関すること

(2)物理・化学的処理法に関すること

(3)生物的処理法に関すること

(4)汚水等処理装置の維持・管理に関すること

(5)測定に関すること

特論という言葉にも示されているとおり、「専門科目」に位置付けられています。

汚水処理特論は難しい?

さて、汚水処理特論は、他の科目と比べて難しいのでしょうか?

一般教養とは違って、汚水処理特論の試験は専門科目に該当するので、初めて勉強する人たちにとっては取っ付きにくいと感じる人もいるでしょう。ただ、仕組みがわかってくると、知識体系として確立された分野ではあるので、迷わず問題を解けるようになるはずです。

なお、他の科目と比較して、汚水処理特論の出題数は合計25問と多くなっています。そのうちの6割、すなわち15問以上正解すれば合格基準に達します。「10問まで間違えても良い」という意味では、「水質概論」や「大規模水質特論」よりも優しいかもしれませんが、その分だけ覚える量は必然的に多くなると言えます。

けれども、公害防止管理者という環境技術に関する試験を受ける上で、実務に関わる知見を学ぶという意味では非常に有意義な科目です。難易度の高い科目というプレッシャーはあるかもしれませんが、「水質区分の醍醐味である」と前向きに捉えて学習を進めることが肝要です。

汚水処理特論の勉強方法

汚水処理特論の勉強方法に関しては問題を解く前に「汚水処理の全体構造を理解する」ことが重要です。やはり、専門用語が飛び交う領域の学習において言葉やその意味だけをひたすらに暗記するのでは、出題形式が変わった途端に応用が効かなくなるリスクが高いと言えます。

この前提で、おすすめの学習方法を2つの視点からまとめていきます。

その1 各種処理法の原理と特徴を把握する

第1に、汚水処理の手法に関する原理と特徴を把握することが重要です。

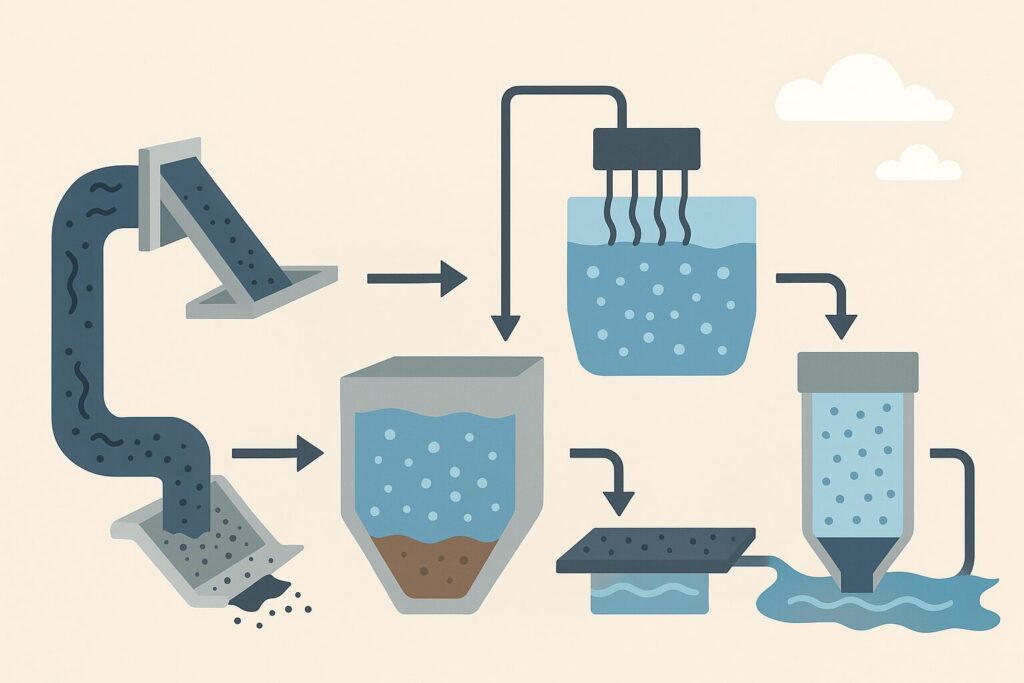

汚水処理は大きく物理的処理、化学的処理、そして生物的処理の3つに分かれています。ざっくり概要を述べると、それぞれの処理法には次のような特徴があります。

| 汚水処理の大分類 | 特徴 |

|---|---|

| 物理的処理=汚れを分ける仕組み | 「物理的な作用を使って汚れを分ける」という処理です。 化学反応や微生物の活動を利用せず、重力・圧力・ろ過・遠心力などの「物理現象」を使って汚れを分離します。 |

| 化学的処理=汚れを変える仕組み | 「薬品を使って、汚れの性質そのものを変える」という処理です。酸とアルカリを反応させて中和したり、凝集剤で微粒子をくっつけて沈めたり、 酸化・還元反応で有害物質を無害化したりします。つまり、「化学反応」で水に溶けている汚れを取り除くのが目的です。 |

| 生物的処理=汚れを食べる仕組み | 「微生物の力で有機物を分解する」処理です。 水の中にいる微生物(細菌など)が“汚れ(有機物)”を食べて分解し、最終的に水と二酸化炭素などの無害な物質に変えます。自然界の「自浄作用」を人工的に再現したものともいえます。 |

これらの処理方法には、さまざまな種類があり、それぞれ固有の特徴やメリット、デメリットがあります。試験問題は細かな内容を踏まえた正誤問題が頻出するので、処理法ごとに正確な知識を覚える必要があります。

原理と特徴をしっかり押さえながら、出題形式が変わっても対応できるように学習を進めることを推奨します。そして、問題を解きながら、わかっていないことを可視化して復習することを繰り返すことが正答率を上げる近道です。

その2 計算式を覚えて演習する

第2に、汚水処理特論では計算問題が出題されるため、公式を覚えてとにかく演習することが重要です。

暗記問題とは違って、解き方を身につければ確実に得点を稼ぐことができます。要は、数字が変わるだけなので、公式を扱えるようになれば、サービス問題に転換するわけです。その意味では、範囲が広い汚水処理特論を突破するにあたって、計算問題は最も対策がしやすい問題であると言えるのです。

計算問題の具体例

それでは、汚水処理特論で出題される計算問題の具体例を紹介します。こちら過去問ではなく、あくまでも参考例になることをご了承ください。

問題1

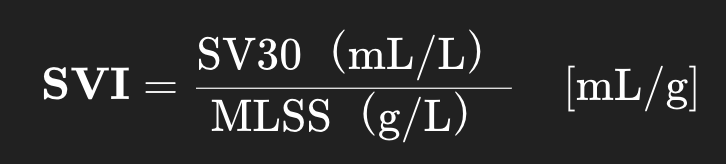

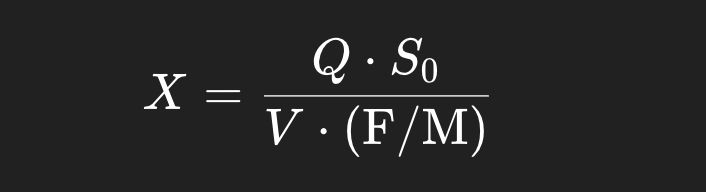

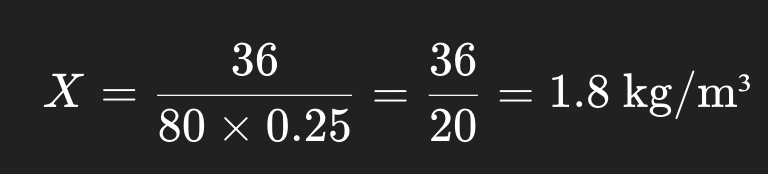

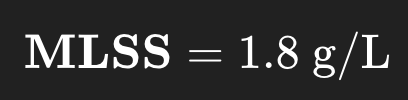

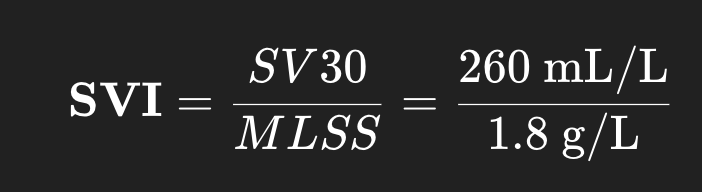

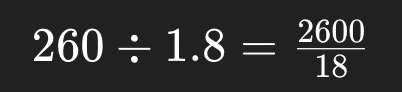

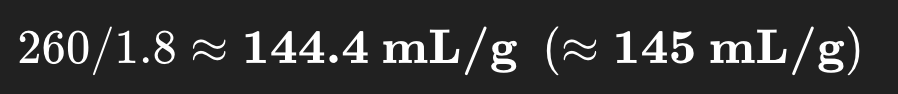

BOD濃度120 mg/L、流量300 m³/日の排水を、曝気槽容積80 m³、BOD汚泥負荷0.25 kgBOD/(kgMLSS・日)で処理している。30分間静置後の汚泥容積(SV30)が 260 mL/L であった。このとき、汚泥容量指標 SVI(mL/g)はおよそいくらか。

① 138

② 145

③ 152

④ 160

⑤ 168

生物処理の安定運転を数値で把握する問題です。

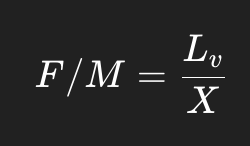

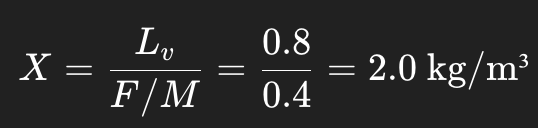

問題2

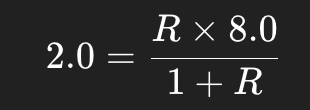

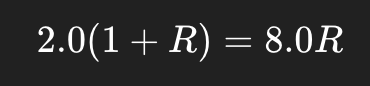

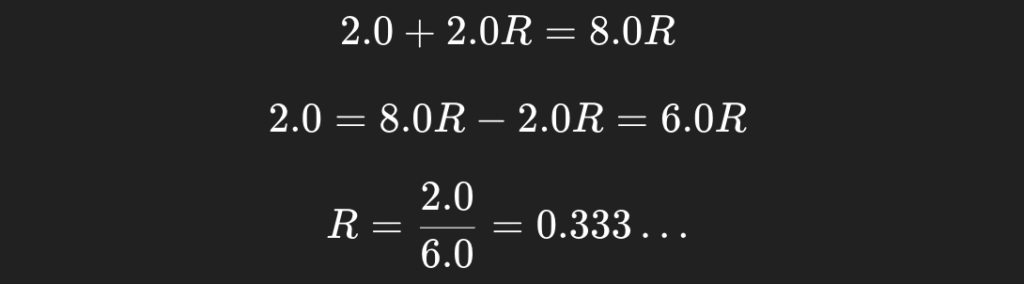

ある標準活性汚泥法において、BOD容積負荷が 0.8 kgBOD/(m³・日)、BOD汚泥負荷が 0.4 kgBOD/(kgMLSS・日) で運転している。返送汚泥濃度は 8000 mg/L であり、流入排水中のSSは無視できるとする。

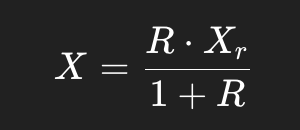

このとき、返送汚泥率 RRR(=返送汚泥量/流入量)はおよそいくらか。

① 0.2

② 0.3

③ 0.4

④ 0.5

⑤ 0.6

この問題は活性汚泥法における返送汚泥率(R)を求める典型的な計算問題です。

問題3

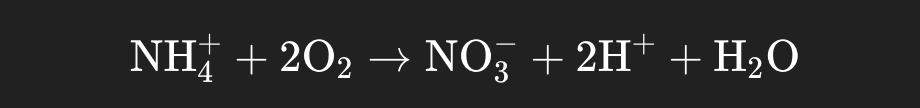

硝化脱窒のプロセス最適化実験を行っている。硝化槽の水理学的滞留時間(HRT)は 10 時間、流入水のアンモニア性窒素(NH₄–N)濃度は 40 mg/L、処理後の硝化槽出口では 5 mg/L まで低下していた。アンモニアが硝酸(NO₃⁻)に完全酸化されると仮定し、反応式を以下のように与える。

このとき、単位容積(L)・単位時間(h)当たりの酸素消費速度を求めよ。

ただし、流出水に亜硝酸は含まれないものとする。

① 12

② 14

③ 16

④ 18

⑤ 20

硝化は、水質浄化の心臓部です。アンモニア(NH₄–N)が硝酸(NO₃⁻)に酸化されるとき、酸素を電子受容体として大量に消費します。この酸素量を正確に見積もることが、曝気装置設計・エネルギーコスト最適化・微生物平衡制御の基礎となります。

上記以外にも汚水処理特論では、さまざまな計算問題が出題されます。これに関しては、別な記事及び専用コンテンツを開発する予定です。

汚水処理特論の出題傾向

最後に、令和7年度に実施された公害防止管理者試験の「汚水処理特論」を通じて出題傾向について考察していきます。

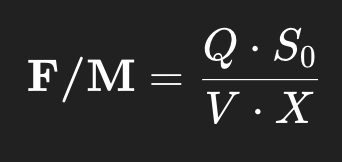

出題内容は例年通り、沈殿や浮上などの物理的処理、凝集沈殿や酸化還元といった化学的処理、活性汚泥法を中心とする生物的処理の三本柱で構成されています。特に、生物処理分野の出題が多く、F/M比や汚泥日齢(SRT)などの設計計算、脱窒や脱リンに関する理論問題が中心でした。

これらは公式の暗記ではなく、反応の仕組みや運転管理の意図を理解していなければ正答しにくい内容であり、理解型の出題傾向がより強まっていると考えられます。

一方、BOD・COD・TOCなどの水質分析に関する問題も6問と多く、分析装置や試薬の扱いなど実務的な知識を問う出題が増加した。近年は膜分離法や酸化還元制御など新しい技術にも言及が見られ、現場での対応力を評価する方向性が明確です。

全体としては、生物処理と分析技術の理解が合否を左右する試験内容であり、暗記中心の学習では得点が伸びにくいという難しさがあります。公式の意味を理解し、数値計算と理論を結びつけて考える力が求められていると言えます。

総じて、令和7年度試験は実務経験や基礎理論を持つ受験者に有利な構成であり、応用力を重視した理解型試験へと進化しているといえるでしょう。いわゆる、資格試験の弱点とも言える「現場との乖離」を是正するために国家試験で問う内容にも少しずつ変化が起きているのです。

コメント